Oleh : Irfan Aditya

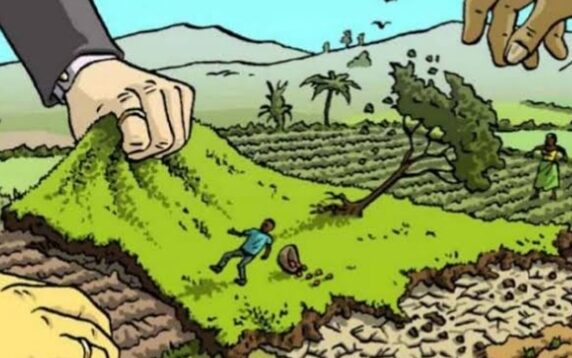

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya lahan yang luar biasa. Namun, ironi yang sering kita saksikan adalah keberadaan lahan-lahan terlantar yang tersebar di berbagai wilayah. Lahan-lahan ini, yang seharusnya menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan, justru dibiarkan kosong tanpa pemanfaatan optimal. Dalam konteks ini, kebijakan pengalihan tanah menjadi solusi yang sangat relevan dan visioner untuk memaksimalkan potensi lahan terlantar demi kesejahteraan bersama.

Pengalihan tanah, dalam pengertian yang adil dan legal, adalah mekanisme untuk mengalihkan hak atau penguasaan atas sebidang tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, kepada pihak lain yang memiliki kapasitas dan niat kuat untuk mengelola serta memanfaatkannya secara produktif. Dengan regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini tidak hanya mencegah pemborosan sumber daya, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis lahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi mengatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut. Sebab, lahan yang tidak dikelola akan memunculkan konflik agraria. Kebijakan ini juga bukan hal yang baru karena telah memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam aturan tersebut dijelaskan tanah akan diambil alih jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sejak dua tahun diterbitkannya hak.

Salah satu aspek positif dari pengalihan tanah adalah terbukanya kesempatan ekonomi baru. Tanah-tanah yang sebelumnya terbengkalai dapat dialihfungsikan menjadi lahan pertanian produktif, perkebunan rakyat, lokasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga kawasan industri kecil yang ramah lingkungan. Dengan demikian, pengalihan tanah dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran, memperluas lapangan kerja, dan mengangkat taraf hidup masyarakat lokal.

Selain aspek ekonomi, pengalihan tanah juga berdampak positif terhadap ketahanan pangan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman atau industri, pengelolaan lahan terlantar menjadi pilihan strategis.

Tanah-tanah tersebut dapat diolah oleh kelompok tani, koperasi desa, atau bahkan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menghasilkan bahan pangan lokal yang sehat, berkelanjutan, dan murah. Ini akan memperkuat sistem pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Lebih jauh lagi, dari sisi lingkungan, pemanfaatan lahan terlantar secara bijak akan mendukung pelestarian ekosistem.

Lahan yang dibiarkan kosong dalam jangka waktu lama berpotensi menjadi sumber erosi, sarang penyakit, atau bahkan menjadi tempat pembuangan ilegal yang merusak lingkungan. Sebaliknya, ketika tanah tersebut dikelola dengan pendekatan agroekologi atau kehutanan sosial, manfaat ekologisnya sangat besar, mulai dari penghijauan, peningkatan daya serap air tanah, hingga konservasi keanekaragaman hayati. Maka dari itu, pengalihan tanah juga merupakan langkah nyata dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, terutama pada poin kehidupan di darat (Life on Land).

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan sekitar separuh lahan bersertifikat di Indonesia terindikasi dalam kondisi tidak termanfaatkan atau terlantar. Pihaknya menilai lahan-lahan yang tidak termanfaatkan ini berpotensi dijadikan sebagai objek reforma agraria, terutama untuk kepentingan pesantren, koperasi berbasis umat, serta organisasi keagamaan seperti alumni PMII, NU, dan Muhammadiyah.

Dalam pelaksanaannya, pengalihan tanah harus dilakukan dengan prinsip keadilan sosial dan partisipatif. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib memastikan prosesnya transparan, berpihak pada kepentingan rakyat, dan tidak menimbulkan konflik agraria baru. Oleh karena itu, identifikasi lahan terlantar harus dilakukan secara cermat dan berbasis data, disertai dialog aktif dengan masyarakat sekitar. Pihak yang menerima hak kelola tanah juga perlu diseleksi secara ketat, agar benar-benar memiliki komitmen dalam pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan.

Contoh sukses dari pengalihan tanah dapat kita temukan di berbagai daerah. Misalnya, di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Sumatera Barat, pemerintah daerah bekerja sama dengan kelompok tani untuk mengelola lahan terlantar menjadi kebun sayur dan hortikultura yang mendukung ekonomi lokal.

Di Kalimantan, lahan terlantar hasil redistribusi digunakan untuk program perhutanan sosial, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tapi juga memperkuat fungsi ekologis kawasan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa, jika dikelola dengan baik, pengalihan tanah bukan hanya solusi, tapi juga peluang transformasi ekonomi berbasis keadilan sosial dan lingkungan.

Pada akhirnya, pengalihan tanah merupakan sebuah ikhtiar besar yang tidak sekadar menyasar aspek pemanfaatan lahan secara fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis. Ia adalah cermin dari komitmen kita bersama untuk menata ulang paradigma pemanfaatan sumber daya secara inklusif dan berkeadilan. Tanah bukan hanya sebidang ruang kosong, tetapi potensi kehidupan. Maka, ketika lahan yang terbengkalai itu dihidupkan kembali melalui tangan-tangan produktif masyarakat, sesungguhnya kita sedang menghidupkan harapan baru bagi masa depan bangsa.

Pengamat kebijakan publik